作者:刘德有(原文化部副部长)

日本人内山完造是鲁迅的生前挚友,曾长期在上海经营内山书店。他的胞弟内山嘉吉1931年夏天应鲁迅要求,在上海为一批中国青年版画家讲过课,对中国新兴版画事业作过可贵的贡献。在内山完造的影响和推动下,内山嘉吉1935年在东京也创立了内山书店,向日本知识界介绍中国的新文化。如今,内山书店由内山嘉吉的后人经营,继续为中日的文化交流搭建桥梁。

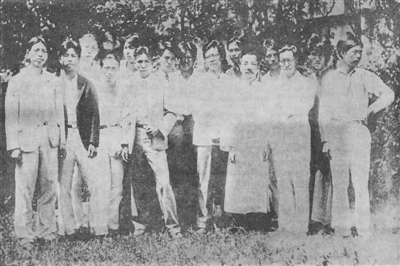

一九三一年八月鲁迅在上海举办的木刻讲习会结业时的合影,前排右三、右二分别为鲁迅、内山嘉吉

我最早认识内山嘉吉先生是在1956年6月。那一年他参加日本出版代表团来中国访问。我被借调去担任翻译,有机会全程陪同,而且一直把代表团送到深圳的桥头。后来,从上世纪60年代中期到1978年,我在日本作为《光明日报》和新华社常驻记者,经常去东京内山书店购书、求教,见到书店老板嘉吉先生的机会就更多了。有时,嘉吉先生还带着松藻夫人到东京惠比寿的中国记者办事处叙谈。那时的东京内山书店坐落在神田一条僻静的街道上,与“十字军”总部毗邻。书店的门面不大,确切一点说,是一间住家兼店面的铺子。店里的布置保留着20世纪30年代上海内山书店的一些特点:特辟一块不大的地方,设了茶座,作为留顾客叙谈之所。我就曾在那里多次品尝过嘉吉先生亲手沏的日本名茶“玉露”。

内山嘉吉从上海木刻讲习会带回日本的作品之一:郑洛耶《风景》

东京的内山书店搬到现在的神田铃兰大街,是在1968年以后的事了。我每到那里,总有一个感觉:它是一家书店,但又不完全是书店。它是帮助日本人了解中国情况的一座桥梁,又仿佛是一座关于中国问题的小小图书馆。如果说上海的内山书店曾在助推两国文化界的交往上,在传播进步思想方面做过有益的工作,那么东京的内山书店则是在中华人民共和国成立后,为向日本人介绍新中国的情况、发展中日文化交流,作了可贵的贡献。

内山嘉吉从上海木刻讲习会带回日本的作品之一:陈卓堃《鲁迅像》

“能够为鲁迅举办的木刻讲习会担任讲师,我感到无上光荣”

内山嘉吉一生酷爱木刻艺术。他非常珍惜跟鲁迅的一段交往。1976年春,我在东京专程访问过曾在上海鲁迅举办的木刻讲习会担任过讲师的内山嘉吉先生。那一年,他已经70多岁,头发斑白,但精神矍铄。年轻时,他曾在东京成城学园教过工艺美术。20世纪20年代和30年代,他曾多次去上海,认识了鲁迅先生。

日本东京的内山书店,由内山嘉吉创办于1935年,题匾是书店创立40周年时郭沫若所题

我那次采访的重点,是请嘉吉先生谈谈上海木刻讲习会的情况。嘉吉先生很高兴地把我引进书店楼上的客厅里。一进去,墙上一幅印有鲁迅肖像的木刻招贴画立刻吸引了我。坐定后,我说明了来意,嘉吉先生稍微沉思了一下。这时,他的思绪似乎飞向了40多年前的中国上海。他沉浸于幸福之中,回忆了他第一次见鲁迅时的情形。

那是1928年夏天,内山嘉吉利用暑假到上海内山书店帮忙编图书目录。一天,店里正在盘货,穿着人们熟悉的那件黑长衫的鲁迅走了进来。胞兄内山完造把嘉吉介绍给鲁迅。嘉吉说:“这是我第一次同鲁迅见面,他那浓黑的胡须、粗粗的眉毛和深邃的眼睛,给我留下了难忘的深刻印象。”

1931年夏,内山嘉吉利用暑假再次到上海。一天,他收到了他的学生从日本寄来的几张“暑中御见舞”(暑期问候)的明信片,上面印着简单的木刻版画。原来,这是内山嘉吉讲授的工艺美术课的暑期作业,布置学生们自刻版画印在明信片上。内山完造和夫人看到后,便询问木刻版画的技法。嘉吉本来打算在上海期间刻一点上海风光给学生们寄去,所以他从日本带来了刻刀等工具。他拿出这些工具刻了起来,当时在场的几位日本人小学校的老师也加入进来。嘉吉边说明边刻了一幅版画。

就在这时,鲁迅来到内山书店,他看了案上那几张明信片和内山嘉吉刚刚刻好的版画,便提出要求,请嘉吉给一些从事美术工作的中国青年讲一讲木刻技法。这使嘉吉感到意外,也很吃惊。他想自己既不是版画家,对版画又没有研究,表示不敢接受,但内山完造在一旁极力促成,嘉吉便答应了下来。

1931年8月17日,鲁迅举办的木刻讲习会开始了。这一天早晨,天气特别晴朗,阳光明媚,内山嘉吉在内山书店等候鲁迅。不一会儿,鲁迅穿着一身崭新的雪白长衫走进书店,店内顿时显得明亮起来。内山嘉吉边回忆当时的情景边说:“鲁迅先生对这件事多么重视啊!从他的衣着,我感受到鲁迅对木刻讲习会倾注了多么大的热情,寄予多么大的期望。”

在此后的整整6天里,鲁迅每天早晨都来内山书店约同内山嘉吉一道前往讲习会会场。会场是内山完造曾租来用于教日文的地方。在那一间屋子里坐着13位中国青年,他们穿着简朴,有的穿衬衫,有的穿长衫。内山嘉吉用日语讲授,鲁迅亲自担任口译。内山介绍了自浮世绘以来到现代为止的日本版画史以及日本当时左翼运动怎样运用木刻作为斗争武器的情况,并讲授了木刻技法的基本知识。内山嘉吉说:“鲁迅先生为我做翻译,我实在不敢当。我不懂中国话,鲁迅先生在翻译时,常常说‘这个、这个、这个’。不知为什么,这一点我至今记得很清楚。”更为重要的是,鲁迅当时不仅给他当翻译,还拿来许多外国优秀的木刻作品和绘画,向学员介绍。从第二天起讲的是明暗效果、黑白版画的指导,到第四天结束。第五天是彩色版画的技法。内山嘉吉说:“能够为鲁迅举办的木刻讲习会担任讲师,我感到无上光荣。这完全是由于鲁迅同我哥哥完造结成了深厚友谊的缘故。在我一生中,能帮助鲁迅多少做一点事,是莫大的荣誉。”

内山嘉吉说,鲁迅之所以举办木刻讲习会,是为了培养青年木刻家,发展中国的革命木刻艺术。他对鲁迅在这一方面所作的贡献,给予高度评价。他说,鲁迅一向主张使木刻版画成为革命的武器,认为木刻艺术具有广泛的群众性,可以随地取材进行创作,密切配合斗争,富有革命的宣传鼓动性。鲁迅指导的木刻讲习会,使中国近代木刻艺术很快地开花结果。

在一篇文章中,嘉吉写道:“中国的木刻艺术在中国人民求解放的斗争中,在中国革命中,成为动员人民起来进行斗争的力量之一。”“在解放后的中国,木刻也发挥了很大的力量。……在农村,在工厂,在畜牧区,在中国人民解放军中,出现了大批的业余木刻家。我以崇敬的心情注视着这一事实,脑海中又浮现出穿着白色长衫的鲁迅先生的光辉形象。”

他把来中国看作是“回到第二故乡”

就在木刻讲习会结束那一天,内山嘉吉与当时在上海内山书店供职的片山松藻女士结婚,鲁迅应邀也出席了他们的庆祝宴会。

内山嘉吉回忆说,在举办木刻讲习会之前,松藻女士曾陪他到鲁迅先生家去看过版画。那一次,是鲁迅特意来书店通知嘉吉木刻讲习会开学的日期,然后邀请他第二天到家里来看收藏的版画。嘉吉第二天赴约,鲁迅在桌上堆了很多外国版画。嘉吉看了其中的一部分。讲习会结束后,当嘉吉从上海回国时,鲁迅送给他一套珂勒惠支的版画,上面还有作者的亲笔签名。后来,鲁迅曾两次从上海给在日本的内山嘉吉写信。一次,他在信中讲述了参加那次木刻讲习会的学员被敌人逮捕入狱或下落不明的情况,反映出当时白色恐怖是如何的猖狂。信中还问候嘉吉全家,并随信寄去了一些中国木刻信笺,要求分送给成城学园的学生们。这是鲁迅对成城学园学生赠送给他木刻作品的还礼。当时,由于嘉吉已经离开学校,没有来得及把信笺分送给同学们。但他想以后总有机会再拿到学校去展览。不料,在第二次世界大战期间,为安全计,他把鲁迅的信和那些木刻信笺由东京神田移到目黑的亲戚家,不料,却在一次空袭中被燃烧弹焚毁。内山嘉吉谈起此事,还表示非常惋惜,认为这是难以弥补的损失。

内山嘉吉把对鲁迅先生曾邀请他给中国青年讲授木刻技法这件事,终生引以为荣。他每次到中国几乎都要会见当年参加过木刻讲习会而后来成为著名木刻艺术家的学员们,并感到这是他莫大的幸福。东京内山书店创办图书目录期刊《邬其山》时,嘉吉先生特别以《中国版画备忘》为题,每期在上面著一篇短文,以火一般的激情回忆了20世纪30年代的往事。

1981年,嘉吉先生热切地表示要到中国来访问。我知道,这一年对于他是多么重要。因为这一年是鲁迅在上海举办木刻讲习会50周年,也是鲁迅诞辰100周年。嘉吉先生当时身体欠安,患前列腺肥大症,并动了手术。他刚出院,就带着松藻夫人和大儿子内山晓、三儿子内山篱以及完造夫人真野等人专程到中国来。他在北京出席了鲁迅诞辰100周年纪念大会,会见了版画界的老朋友。在上海还出席了内山书店旧址石碑的揭幕式。

嘉吉先生由于对中国怀有特别深厚的感情,他把来中国看作是“回到第二故乡”。我觉得他一来中国,人显得更年轻了。

“我无论如何也要在日本举办展览会,通过木刻,让不了解情况的日本人了解中国的真实情况和中国人的心灵”

就在这一年,上海的《文汇月刊》9月号安排了一期“纪念鲁迅诞生100周年”特辑,刊登了一篇题为《鲁迅与木刻》的文章,作者就是内山嘉吉。

这篇文章是我从日文译出后投给这家月刊的。那是1978年的夏天,我从新华社东京分社卸任后,回到原单位——外文出版局,我和妻子顾娟敏都被安排在《编译参考》杂志编辑部工作。有一次,上海《文汇报》的孙政清同志与顾娟敏联系,希望能帮他们在北京为即将创刊的《文汇月刊》约点稿子。

我想起有一篇文章可以译出寄送给《文汇月刊》。这篇文章,就是内山嘉吉写的《中国木刻与我》,刊登在“中国木刻展览会”的大型图录上。当年上海讲习会结束的那一天,鲁迅、内山嘉吉和全体学员合影留念。为了作为永久的纪念,内山嘉吉索要了8名学员的15幅作品,带回日本,一直珍藏到战后。嘉吉渴望能有机会在日本展出这些作品,但长期以来未能实现。到了1975年4月,这些作品第一次连同中国其他木刻作品一起在神奈川县立近代美术馆展出,与日本观众见了面。后来,这些作品又分别在群马县和富士市美术馆展出。据不完全统计,前后共有十几万人观看了这些作品。我在日本做记者时,曾于1975年4月19日采访了在神奈川县立近代美术馆举办的这个展览会的开幕式。展览会展出的是内山嘉吉寄赠的346件展品。其中最珍贵的就是他1931年在鲁迅主办的木刻讲习会上担任讲师时得到的8位学员的15幅作品,而这些作品是从二战末期美军对东京实行的狂轰滥炸中保存下来的。其余的,是从中国抗日战争直到解放战争为止的具有代表性的木刻作品。

嘉吉先生这篇写于1975年3月23日的文章,主要有三方面的内容:一是详细介绍了鲁迅为发展中国木刻运动所作的巨大贡献;二是介绍他是怎样收藏和保存了将近400件中国木刻作品的;三是介绍了当年参加鲁迅在上海办的木刻讲习会的13名成员的下落。应当说,这些材料是极其珍贵的。下面是内山嘉吉文章的第一部分:

“进入1945年,美军连日空袭东京,轰炸次数愈益频繁。到了2月,有一次对神田一带的空袭引起的大火,把坐落在神田一桥的内山书店兼我的寓所附近的‘有斐阁’焚烧殆尽。我下决心把家属疏散到乡下,并打算尽快把手头保存的鲁迅赠品移到安全的地方。但是,在连日遭到空袭的情况下,为了保护家属和店铺的安全,又不允许我们搬到远处。

3月10日对江东区一带的大规模轰炸带来的惨状,终于迫使我下了决心,将家属疏散乡下,同时考虑尽早疏散鲁迅赠品,哪怕是一点一点地疏散也好。于是,我把店里贵重的书和鲁迅先生给我的信,还把有珂勒惠支亲笔署名的木刻《织工起义》6枚一套,以及鲁迅先生为祝贺我长子诞生而赠送的“百岁锁”移到目黑清水町的亲戚家里。疏散家属时,在行李里,我装上了许广平(鲁迅夫人)为祝贺大孩子出生赠给的衣服和鲁迅先生送给我内人的两幅墨迹。这次展览会展出的中国初期的木刻作品约100幅,当时我留在神田的内山书店。我曾想,这些作品以后再搬到目黑的亲戚家里也不迟。

5月初,总算把家属疏散到家乡——冈山县井原市的芳井町。我刚松一口气,就在这个月的下旬,即25日那一天,东京遭到空袭,燃烧弹把目黑的亲戚家烧毁了。鲁迅先生的信和珂勒惠支的《织工起义》统统化为灰烬。剩下的,就只有同家属一道疏散到乡下的东西和留在神田的一百来幅木刻了。

这段经历,促使我一直在考虑一个问题:人口密集的城市东京,即使不在战时,也频频发生火灾。而我生活在这样一个大城市的中心,应当妥善处理那些免遭战火的鲁迅纪念品。作为第一步,我把鲁迅先生送给内人的两幅墨迹装裱好,送给了上海的鲁迅博物馆。当时还健在的许广平先生非常高兴,不久,给我寄来了这两幅条幅的复制品。

但是,那些木刻却不是简单地归还给中国就可以了事的。因为它们在日本的土地上从未发挥过应有的作用。我无论如何也要在日本举办展览会,通过木刻,让不了解情况的日本人了解中国的真实情况和中国人的心灵。我认为,这是今后使日本人打开他们认识中国和中国人眼界的一把钥匙。为了日中友好和作为对过去日本的行为进行反省的资料,必须使中国的初期木刻发挥它应有的作用。

就是这样,我收藏的中国初期木刻,由中国研究所主持在东京举办了一次展览会,另外,当时以神户为中心热心展开活动的木刻家李平凡先生从1947年开始,在东京、神户、大阪等地展出了这些作品。各个大学举行学园节活动时,也把这些作品借去。这样,就在日本人面前第一次展示了坚持15年抗日斗争的中国和中国人民的真实情况。

在同一时期,在上海,由中华全国木刻协会主持举办了“抗战八年木刻展览会”。在这次展览会上第二次展出的作品约300幅,从上海寄到了我手中。这样,我收藏的中国木刻,包括初期作品在内,达到近400幅。

我一直担心我收藏的这些作品,会不会因火灾而被烧毁。我想能不能有个公共设施把这些作品保管起来。在日本战败30年后的1974年夏天,我在同中国美术研究所一位先生谈话时,谈到平凡社可以出版一册反映中国现代木刻在中国革命中所起作用的大型画册,里面包括我收藏的作品。与此同时,关于如何保管我收藏的木刻问题,这本画册的责任编辑——平凡社的中岛洋典先生从中斡旋,决定送给神奈川县立近代美术馆。

我收藏的木刻有了“安身之处”,我感到如释重负,非常高兴。这些中国现代木刻能同时在一个地方展出,是破天荒第一次。

译稿寄出后,1981年8月3日我收到孙政清同志来信,说《中国木刻与我》一文作了删节,并寄来排出的小样,嘱我看后退给他。看了小样,我发现上述文章的第一部分全部删除,只留下鲁迅与上海内山书店以及上海的木刻讲习会有关的两部分内容,而且标题改为《鲁迅与木刻》。我想,这样也好,比较集中一些,特别是主题更加明确。我认为,内山嘉吉这篇文章最可贵的一点,是讲述了当年参加上海木刻讲习会的13名青年木刻家的下落。文章说,1972年,他在《日中》杂志以《中国早期木刻与我》为题连载了9篇文章。在执笔的过程中,他把第一期送给鲁迅的儿子周海婴,请海婴查询这13名学员的名字及下落。他写道:“不管怎样说,事过40年,查找起来是不容易的。但是海婴代我查询并将结果告诉了我。……这里介绍的是到1973年3月为止的情况。……其中改名者居多。这是由于当时的时代和他们的活动所决定的……”

我在退小样时,建议孙政清同志能把这一期杂志给嘉吉先生寄去。孙政清寄出10册样刊后不久接到嘉吉先生来函一封,并请我们再次翻译成中文。

下面是内山嘉吉来函全文:

上海《文汇月刊》编辑部台鉴:

10月6日惠函奉悉。来函中提到的《文汇月刊》9月号10册确已拜领。刘德有先生的摘译也已拜见,谢谢。

我与刘先生交往已久。1955年他随郭沫若先生一行首次来日①,从那时起,我就与他相识。1956年,我作为出版交流代表团的一个成员,第一次访问解放后的中国时,从北京至深圳的长途旅行,也是他一直照料的。后来,他多次访日。而且,作为驻日记者,他在日本逗留了十数年。在这一期间,他对我的深情厚意,是难以用言语表达的。他是我终生难忘的一个人。

我的拙著由这位刘先生摘译成中文,这使我感到很荣幸。这是因为他擅长日语,因此,我想他充分地——或者说更出色地——把拙文准确地译成了中文。由于这位刘先生的摘译,拙文被介绍给中国朋友,这使我感到无比喜悦。

我(这次访问中国)向鲁迅先生有关的贵国各机关以及相识50年之久的(中国)木刻家赠送了拙著,因此,我很希望能听到各方面对它的批评。如蒙贵社搜集这些书评并转告我,将不胜感谢之至。请多多关照。

顺致谢意并奉函拜托

内山嘉吉

1981年11月6日

于东京内山书店

他毕生致力的中日友好事业,已有越来越多的后来人接过来,并不断把它推向新的高潮

我发现,晚年的嘉吉先生到中国来,总是拄着一根手杖。这根手杖原来是其兄长内山完造使用过的,而完造先生于1959年9月访华时不幸在北京突然逝世。嘉吉说,我带着这根手杖来,就等于我哥哥也来中国了。

内山嘉吉1981年和1983年两次访华,都带着儿子内山篱来。老人的心愿,是要把内山一家同中国建立的友好关系持续地发展下去。

1984年12月,中国国际图书贸易总公司庆祝成立35周年时,内山篱代表他父母专程来北京祝贺。那一次在北京我见到内山篱,他告诉我他父亲身体不好,正在住院。内山篱还与我约定,到桂林参观后再回北京叙谈。但他在桂林接到父亲病危的通知,直接返回了日本。他从日本给我来过一封信,介绍嘉吉先生的病情,说“肺炎虽已消除,但身体衰弱,现在切开气管,以助呼吸,与此同时,注入营养剂,增加体力。看来,父亲的病情暂时脱离了危险期,但尚不容预断。只要不再复发肺炎,可能会逐步好转”。我读了这封信,默默地祝祷嘉吉先生早日康复。万万没有想到,12月31日传来了前一天中午嘉吉先生长逝的噩耗,使人悲悼不已。嘉吉先生的逝世,使中国人民失去了一位知交。

世上有许多事是不容假设的。我曾想,哪怕嘉吉先生能再坚持一年该多好啊!因为1985年的1月11日是他的兄长内山完造先生诞生100周年,秋天又是嘉吉先生创办的东京内山书店开业50周年。本来内山一家还筹划了举行纪念活动。嘉吉先生未能等到那个时候就离去,这对于他不能不是莫大的憾事。但他在九泉之下可以含笑和感到欣慰的是,他毕生所致力的中日友好事业,已有越来越多的后来人接过来,并不断把它推向新的高潮。

自那以后,东京的内山书店便由儿子内山篱接班。内山篱毕业于东京大学,通晓汉语,他子承父业,坚持同中国的友好关系,继续跟中国的合作单位——中国国际图书贸易总公司保持着业务往来。随着年龄的增长,内山篱又把东京内山书店逐步地移交给他的儿子,即内山嘉吉的孙子——内山深来经营。内山深曾在北京大学留学,懂汉语,而且逐步熟悉了书店业务,继承了祖父开创的事业。父亲内山篱精心培养儿子,不仅让他到中国来学习,而且给他创造条件,使他能在中国广交朋友,熟悉情况。内山深在北大留学时,在父亲的安排下曾到我家来做客,一同用餐,加深与中国的感情。今年5月,在北京举行亚洲文明对话大会时,内山篱和内山深应邀出席。大会闭幕后曾来我家做客,畅叙三代人的友情。

由内山嘉吉通过其兄长内山完造跟鲁迅以及跟广大中国人民建立起来的珍贵友谊,通过他的儿子和孙子不仅继承下来,而且绵延至今,这,正象征着中日两国人民的友好情谊世代相传!

注①:我第一次访日,应为1955年春随雷任民率领的中国贸易代表团。